製品情報

“メッキ一年生”が書いた“メッキ”のこと

“メッキは古い”“メッキは分かりにくい”“イオン化傾向あたりは苦手だったなぁ”などの声をしばしばお伺いします。 吉野電化工業は、これから“メッキ”や“表面処理”を学ぶ方々、もしくは普段はあまりメッキに触れていませんが突然“メッキ”に本気に取り組む必要に迫られた製品設計者のお役に立てればと思い、基礎編を作成しました。是非、ご活用ください。

1.なぜ、メッキをするのでしょうか?

メッキ(鍍金)とは、金属や非金属などの固体表面に金属を成膜させる技術の総称です。 メッキには主に、次の3つの目的があります。

図に登場する機能の代表例としては、静電気の防止、電磁波シールド、反射性の確保、導電性の向上、放熱性の向上などがあります。これからの時代、いずれの機能もとても重要なものです。

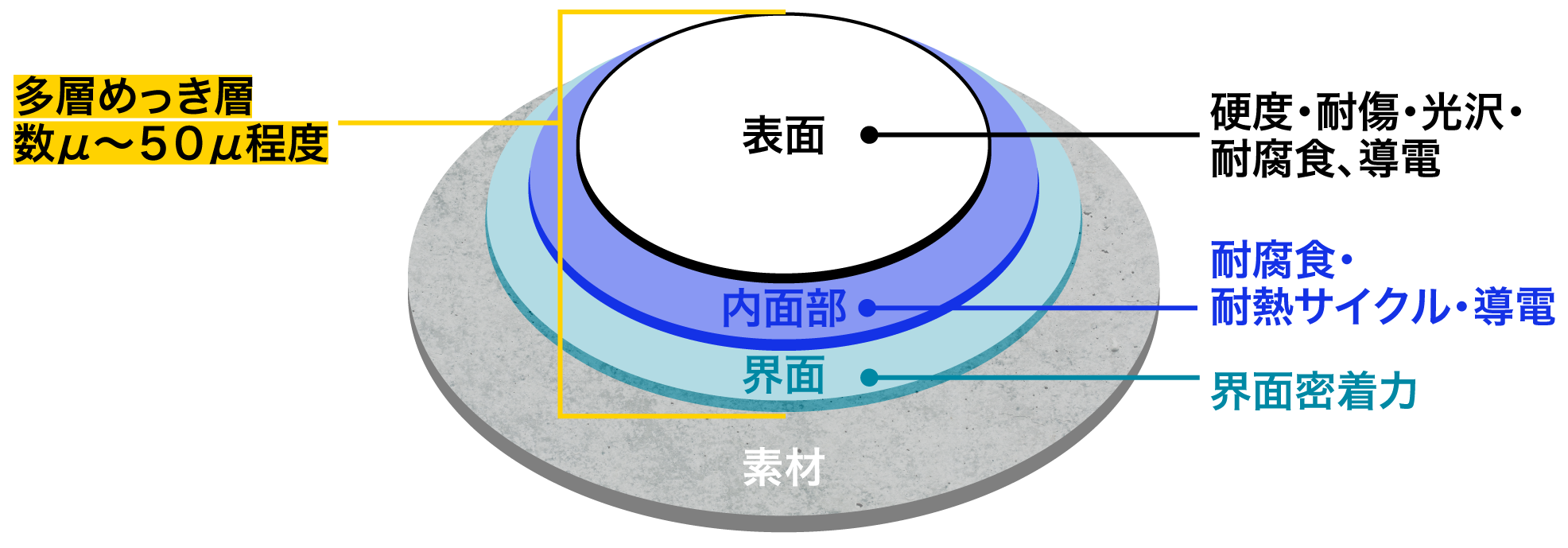

メッキの膜厚は? メッキはとても薄い!

メッキの膜厚:数μm~数十μm *1μm(ミクロン、マイクロメーター)= 1×10-6m = 0.001mm

メッキの分類は?

メッキは、湿式と乾式に分けられます。

湿式メッキ:水溶液中でメッキする方法。吉野電化工業のメッキは湿式メッキ。

乾式メッキ:真空中でメッキする方法。

※当社の研究開発部にはスパッタ装置があります。

2.メッキは、どのような工程で行われるのでしょうか。

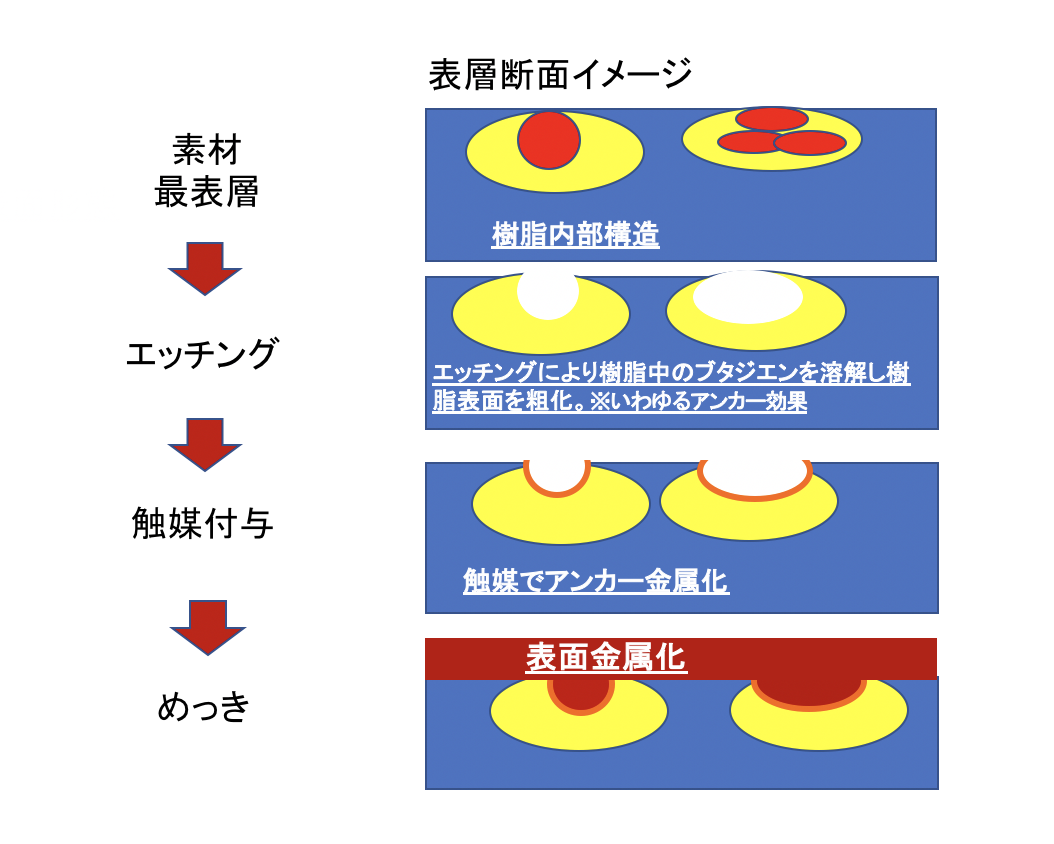

こちらは、一般的なプラスチック上へのメッキ工程です。この工程では、最終的にメッキ対象物に対して電気を流して金属皮膜を形成することを目的としています。ただし、プラスチックという素材は電気が流れません。電気を流すにはどうすればいいのでしょうか。それは、メッキする前の前処理工程において、無電解メッキという工程を施してプラスチックに電気が流れる状態に変えればいいのです。

メッキ密着メカニズムのイメージ図(ABS樹脂の場合)

無電解メッキと電気メッキ

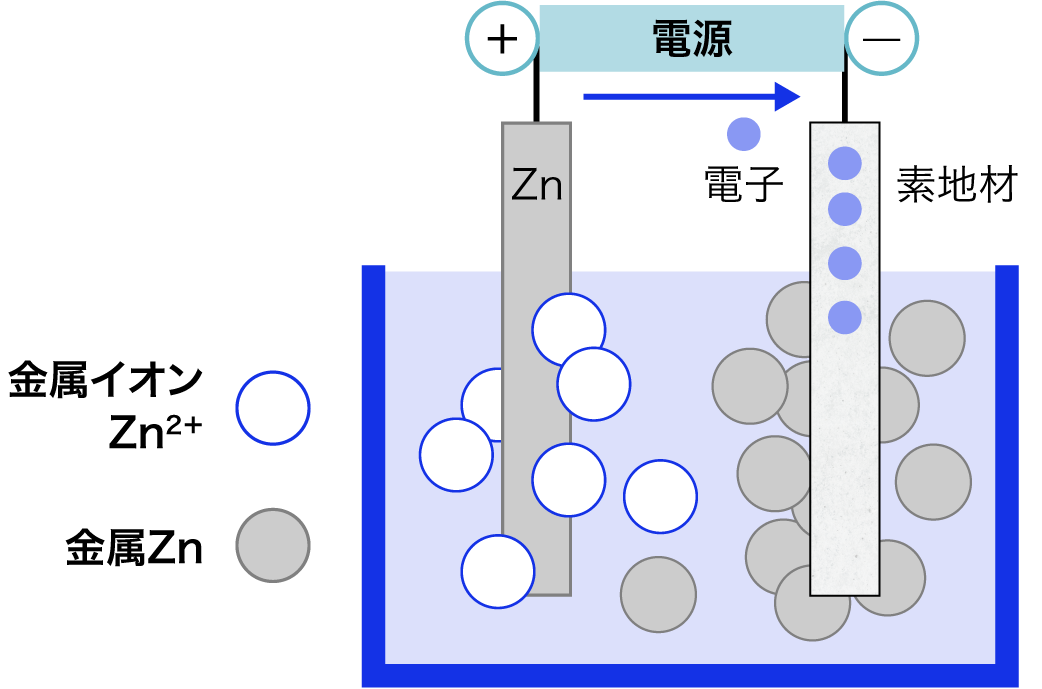

電気(電解)メッキ

水溶液(メッキ液)に電気を流し、電気エネルギーによって水溶液中の金属イオンを還元して金属を成膜します。電気を流す必要があるので、メッキを施す対象部物は導電性を有する必要があります。

無電解メッキ

電気を使わないメッキです。電気の代わりに化学反応で金属を析出させてメッキを施します。無電解メッキには、還元メッキと置換メッキという2種の析出方法があります。

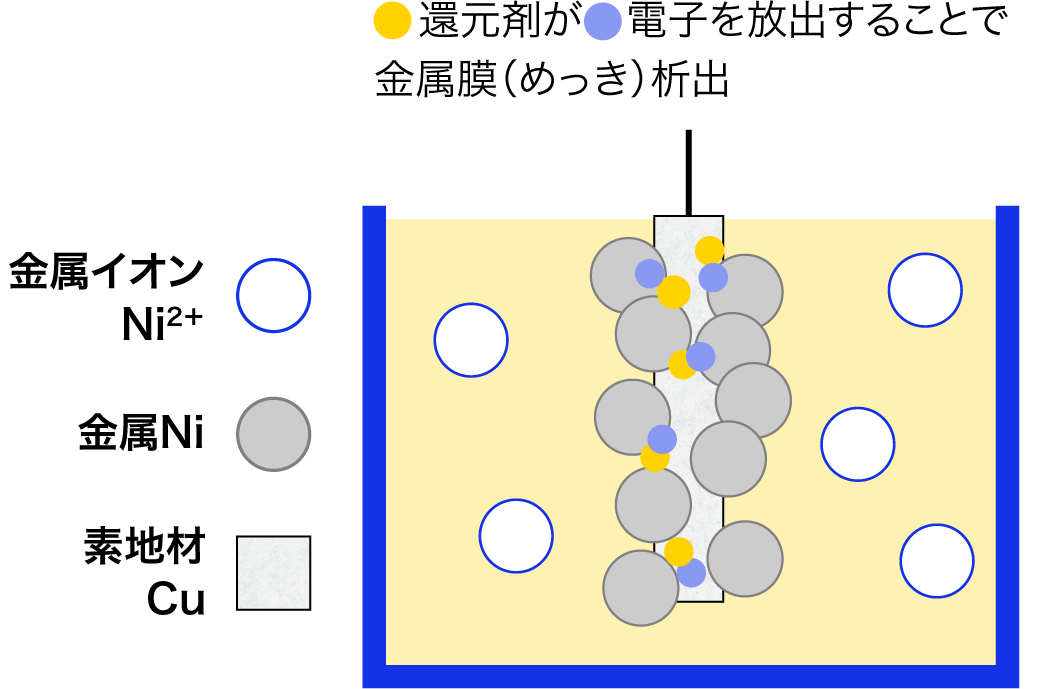

◉還元メッキ

還元剤という物質(成分)がメッキ表面で電子を放出することでメッキを析出します。一般的に無電解メッキと言えば、その大多数が還元メッキです。

◉置換メッキ

置換メッキは、金属のイオン化傾向を利用してメッキします。メッキする金属素材を、イオン化傾向がその金属素材よりも小さい金属イオンの水溶液(メッキ液)に入れると、メッキする金属の表面にイオン化傾向が小さい金属が析出してきます。この現象を利用して金属素材にメッキします。

電気メッキと無電解メッキのメリットデメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 電気メッキ |

•メッキ成膜速度が比較的速い •厚いメッキが可能

|

•不導体材料へのメッキ不可 •膜厚分布のコントロールに様々な工夫とノウハウが必要 |

| 無電解メッキ |

•膜厚均一性が良く、複雑形状の品物にも均一にメッキできる •プラスチックや、セラミックなどの不導体材料にもメッキ可

|

•電気メッキより浴組成管理が必要 •析出速度を高めるには浴の高温維持が必要 (30~90℃) •コスト高(薬液代等) |

3.メッキの種類と特徴

銅メッキ(元素記号:Cu)

特徴

赤い色調、電気伝導性と熱伝導性に優れます。柔軟性と光沢を付与できます。

| 用途 |

| プリント配線板・半導体回路のメッキ・フライパン底部への厚付け銅メッキ・電磁波シールドメッキ |

ニッケルメッキ(元素記号:Ni)

特徴

鉄に似た色調(ステンレスカラー)、耐食性に優れ、硬い。鉄鋼や銅合金、亜鉛合金、アルミ合金などの素材上にメッキを施し、防食と装飾の役割を付与できます。金属の場合は錆止め効果があります。

| 用途 |

| 装飾・防食メッキ・クロム・貴金属メッキの下地メッキ 接点やコネクタ用金メッキの拡散防止 |

クロムメッキ(元素記号:Cr)

特徴

青みがかった、銀白色の色調。大気中で不導体化するので変色することなく、美しい色調を維持することができます。メッキの中では最も硬く、硬度は800HV~1000HVが得られ、耐摩耗性に優れています。

| 内容 | 用途 |

| 装飾クロムメッキ 0.1~0.5μm |

自動車外装部品(エンブレム、ラジエーターグリル、ドアハンドル)、 医療機器部品、水洗金具などに適用されます。 |

| 装飾クロムメッキ 0.1~0.5μm |

クロムメッキの硬さと耐摩耗性を利用し、耐摩耗性を必要とする 多くの産業においてなくてはならない表面処理法になっています。 |

クロムメッキは、被覆率や均一電着性が極めて悪く、難しいメッキとされています。吉野電化工業では、クロムメッキ、およびそれに使う治具に関する多くのノウハウを蓄積しています。

亜鉛メッキ(元素記号:Zn)

特徴

銀白色の色調。防錆、鉄の錆止め目的で用いられます。

身の回りには多くの亜鉛メッキ部品があり、例えばボルトやナット、ヒンジなどに利用されています。

| 用途 | 内容 |

| 鉄の防錆 | 鉄鋼材料の防食として最も代表的な表面処理。 |

亜鉛は、鉄よりイオン化傾向が大きく、鉄より先に腐食します。この現象を利用して鉄を腐食から守ります。これを犠牲防食と呼びます。亜鉛は、そのままでは酸化・腐食されやすいので、通常は亜鉛の酸化を防ぐためクロメート処理が施されます。

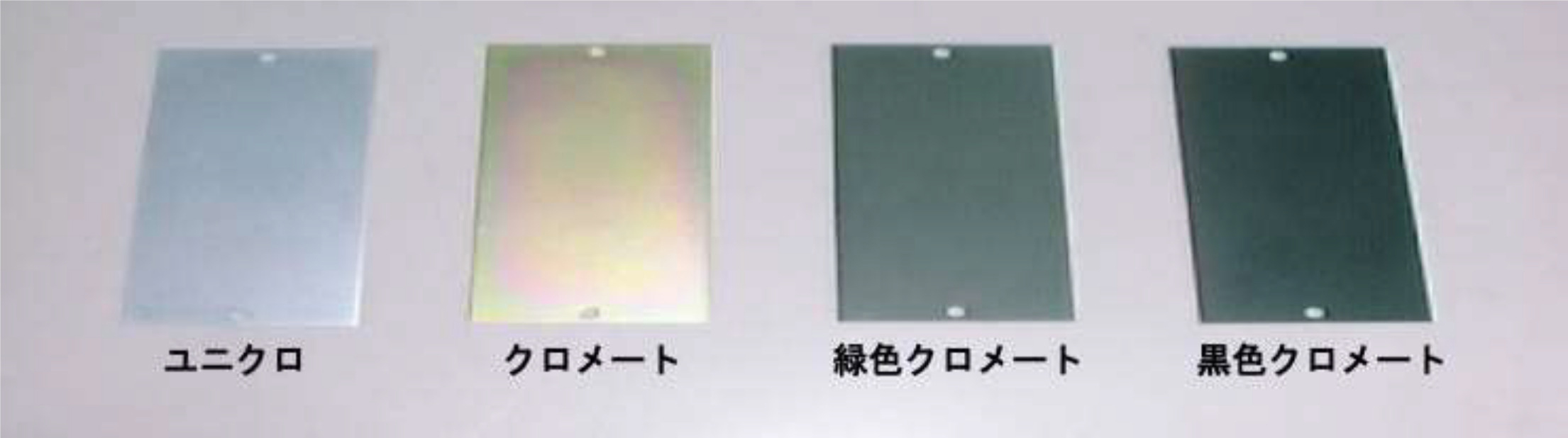

クロメート処理

亜鉛はそのままでは酸化・腐食されやすく、大気下では白錆を発生して比較的早く腐食してしまいます。そこで耐食性を⾧期間維持するために、亜鉛メッキの表面に「クロメート処理」を施します。色調は光沢、有色、緑色、黒色に大別されます。

吉野電化工業では、亜鉛メッキ製品の耐食性をさらに高めるために、亜鉛ニッケル合金メッキやスズ亜鉛合金メッキを提供しています。また下地にニッケルメッキを挟んだ2層メッキなどを利用することで、従来の亜鉛メッキよりも高い耐食性を持たせることが可能です。

スズメッキ(元素記号:Sn)

特徴

銀白色の色調。耐食性に優れ、大気中で変色しにくく、毒性がありません。融点は非常に低く、はんだ付けに適しています。また、柔軟性が高く、潤滑性にも優れています。

| 用途 | 内容 |

| 防錆メッキ | 耐食性に優れ、毒性が無いので食器や缶詰の表面処理に適しています。 摺動性があるため、自動車のエンジンの摺動部分などにも使われています。 |

| はんだ付け | 融点が低く、はんだ付け性が高いため、はんだ付けに盛んに使われています。 |